侍街道はぜのき館

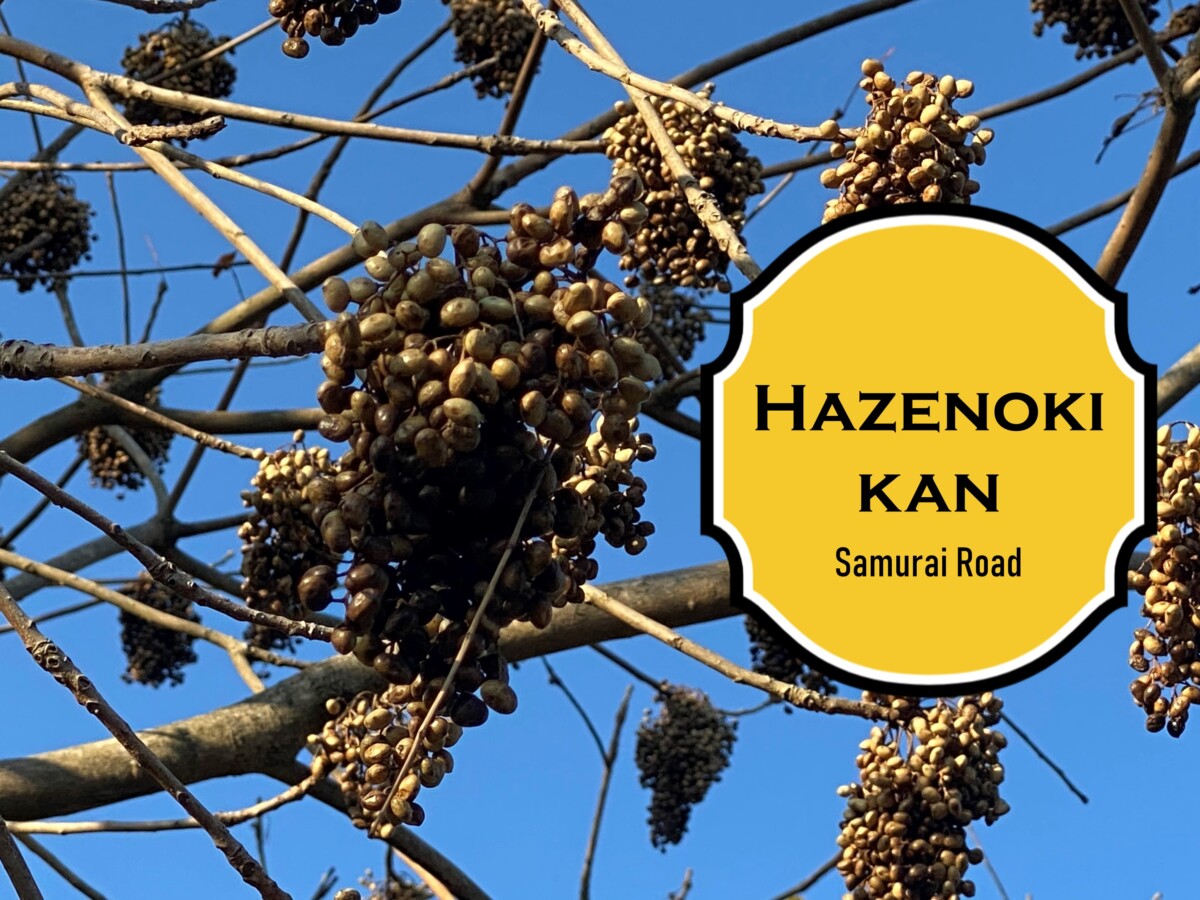

水俣には、侍が行き来した薩摩街道という道がある。そこに侍の時代(江戸時代)からつくられていた「櫨(はぜ)ろうそく」の小さな博物館がある―はぜのき館だ。櫨ろうそくとは、櫨いう植物からつくられているろうそくで、はぜのき館では、その歴史を知ったり、櫨ろうそくをつくる体験もできる。水俣で、江戸時代の香りを、侍の香りをかいでみたい人にはお勧めだ。

(by Minamata Impact)

In Minamata, there is a road called Satsuma Kaido where samurai used to come and go. In the mid of the road, there is a small museum of “sumac candles(Japanese wax tree candle” that have been made since the samurai era (Edo period). The name of the museum is Haze No Ki Museum. At the museum, you can learn about the history of the wax tree and experience making a wax tree candle. If you want to smell the scent of the Edo period or the scent of samurai in Minamata, this is the place for you.

(by Minamata Impact)

以下、水俣市企画・監修「水俣堂々」より抜粋。

The following is an excerpt from “Minamata Dodo” planned and supervised by Minamata City.

薩摩街道の一部、月浦にサムライたちが往来したということで「侍街道」と呼ばれる道がある。その街道沿いに、往時の茶屋のような風貌で建っているのが「侍街道はぜのき館」だ。

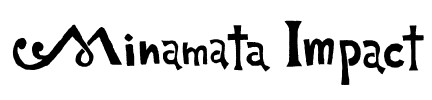

櫨 (はぜ)という落葉高木は、江戸時代に琉球王国から持ち込まれ日本に定着したとされる。紅葉し、葉を落としてからが実の収穫時季だ。俳句歳時記で「櫨ちぎり」が晩秋の季語とされているように、この実は有用なものとして人びとの生活に親しまれてきた。ちぎった実を蒸して圧搾することによって得られる高融点の脂肪「木蝋( もくろう)」は、最も有名なところでは和ロウソクの、ほかにもポマードや口紅などの化粧品、クレヨンなどの原料となった。

A portion of Satsuma Kaido (Satsuma Highway) in the Tsukinoura District of Minamata is named Samurai Kaido. Satsuma Kaido was paved during the Edo period, and is said to have been used by samurai at the time. Along Samurai Kaido stands Hazenoki-kan, a building reminiscent of the teahouses of the past.

Haze is a kind of deciduous tree that is said to have come from the Ryuku Kingdom (Okinawa) during the Edo period, and which became part of the native plant population. Minamata is one of the biggest producers of haze nuts. The shredded nuts, once steamed and compressed, can be made into high-quality Japanese wax that is used to make wa candles (Japanese-style candles), pomade, lipsticks, and crayons.

あんがい知られていないが、この櫨の実、水俣が日本一の生産地なのだ。それは江戸時代に肥後藩が藩の財政を豊かにするため、栽培を奨励したことから始まった。記録に残っているところでは宝暦 4(1754) 年に櫨栽培の担当者が任命された。このころ植えられたといわれる木もまだ健在だ。

木蝋はロウソクの衰退で産業の一線から退いた。けれども、その木の魅力と産業の歴史を伝承していくことに意義があるということで、平成5(1993)年に農林水産省の補助を受け、「侍街道はぜのき館」が開館した。

「櫨から作られたものや歴史や製法の展示、そうした製品の販売、そしてロウソク作りの体験コーナーなどから構成されています」と語るはぜ振興会会長・緒方新一郎は父の跡を継いだ二代目だ。訪れる客に櫨の話を伝えるのがおもな役割だが、もちろん実の収穫もする。

「高木ですから、ハシゴに乗って実をちぎるというかなりハードな肉体労働、いやあ、そういつまでもやれるものではありません。剪定するとしばらく実がなりませんから、ほかの果実のように頻繁に剪定はできません。ですが、サボればぐんぐん大きくなって、まさに天を突くようになるので放っておくわけにもいきません」

In1993, Samurai Kaido Hazenoki-kan opened its doors as a museum to promote the history of the tree and Japanese wax production, exhibiting items made out of haze nuts. There is also a section where visitors can experience wa candle making.

現代のロウソクの大半は石油由来のパラフィンを原料としているが、櫨の実でできた和ロウソクは煙が少なく、煤が出にくい性質を持つため、寺院などでは相変わらず需要がある。芯が空洞になっている構造で、なかの空気の作用により炎がゆらゆらと揺らめくさまがじつに典雅だ。いま、水俣では実を出荷するだけで、他の地の加工業者に委ねているが、この「侍街道はぜのき館」の館内に漂うどこかしっとりとした趣は、江戸時代からの歴史を十分伝えている。

600メートルほど登ったところに、樹齢260年余という「宝暦はぜ」が威風堂々と立つ。根回り4メートル、高さ10メートルの存在感に富む姿は、多くのことを語りかけてくるかのようだ。

Though most of the candles in the market today are made out of fossil-fuel-based paraffin, wa candles are still in high demand at temples and shrines, as they produce much less smoke and soot. The center is hollow, and the air rising through the hollow area creates a wavering flame—a dreamy and refined candlelight effect.

Roughly six hundred meters up the hill, there is a haze tree over two hundred and sixty years old, named the Houreki Haze, standing proud and full of dignity. Four meters wide and ten meters high, this tree, which has seen so much, seems to be telling all of us so many things.

Access

侍街道はぜのき館

熊本県水俣市月浦453-3(Google MAP) 駐車場あり

Tel 0966-62-2180

開館時間9:00~17:00

見学(無料) ろうそく作り体験1~2時間(有料)

休館日 毎週月曜日(祝祭日の場合は、翌日),年末年始(12月31日~1月2日)

Samurai Kaido Hazenoki-kan

Tsukiura 453-3, Minamata, Kumamoto Parking Available

Tel 0966-62-2180

Open 9:00am-5:00pm

Observation (free of charge) Candle making experience: 1 to 2 hours (fee required)

Closed Mondays (if Monday is a national holiday, the following day will be closed)

Year-end and New Year’s holidays (Dec.31 – Jan.2)

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。